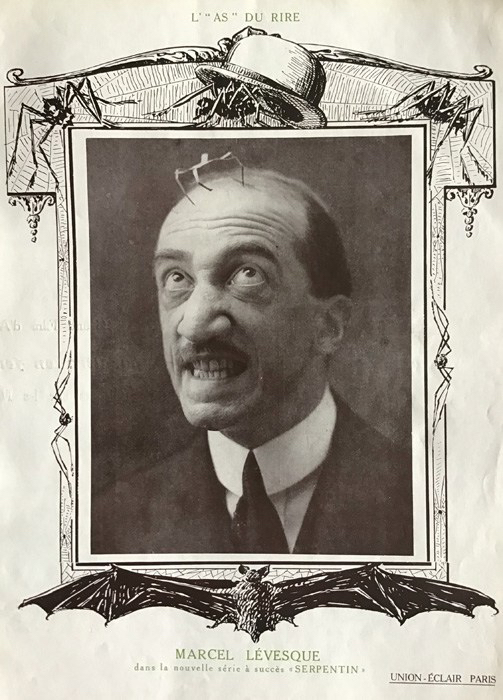

Par où faut-il commencer? Je suis né à Paris le 6 décembre 1877. Montmartre était une colline où il y avait des champs et des chèvres. J’habitais là, au haut d’une haute bâtisse et j’y rapportais les pensées champêtres de la journée. A trois ans, les gros chiens étaient pour moi des veaux, les serins en cage des rossignols et les arbustes rabougris, des forêts.

Une vielle cousine, veuve d’un officier, voulait faire de moi un général. Je lui assurais que je voulais être “naturaliste”.

Le mot, pour moi, avait un sens.

Quand j’eus huit ans, j’entrepris de fonder un théâtre. Avec l’aide de mon grand frère, je peignais des décors sur les vieilles caisses. Je jouais les rôles d’ingénues, ce que mon jeune âge me permettait, et je volais pour cela les perruques de ma tante.

Notre théâtre eut son succès. Nous avions recruté quelques gosses comme spectateurs et, quatre ans après, nous entreprenions de monter Ruy Blas, dans des décors de ma composition.

Enfin mes études terminées, je me mis à travailler sérieusement avec Delaunay.

Pour la première fois, je parus sur les planches du casino du Raincy dans une pièce de Lebiche: Par Amour de l’Art.

Ce fut du joli! Les rampes, les éclats de rire de la salle et l’émotion me coupèrent mes moyens au point que j’oubliai mon texte. Je me mis alors à improviser un jeu de scène avec des bûches que je laissai tomber et repassai d’un bras dans l’autre.

Dans la salle, ce fut du délire. Je crus bien qu’on m’emboîtait et je courus me cacher dans la loge. On vint m’y féliciter… à mon grand étonnement. C’est bien ça la vie!

Du Raincy, l’arrivai à Paris. De Paris, je fus à Amsterdam et de là en Egypte.

Dès mon retour, je jouai tour à tour aux Capucines, à l’Athénée, au Vaudeville, à l’Odéon, au Théâtre Michel. J’ai crée quatre-vingts pièces: l’Enfant du Miracle, les Tribunaux Comiques, Triplepatte, Faisons un Rêve…

Je avais toujours refusé de faire du cinéma, je l’avoue à ma honte. Un jour, Gavault, qui présidait à cette époque aux destinées du Film d’Art, me demanda de jouer Deutz dans l’Arrestation de la Duchesse de Berry.

Ce dut être bien mauvais. J’ajoute — toujours à ma honte — que je ne me suis même pas dérangé pou aller me voir l’écran… J’aurais été, j’en suis sûr, honteux de moi-même.

J’étais ancore dans cet état de civilisation pue avancée quand Léonce Perret vint me voir au Palais-Royal. Je lui dis en passant que j’avais une idée de scénario. Il me la demanda. Je la lui apportai et nous tournâmes un petit film: Léonce et Poupette.

Cette fois, je ne manquai pas d’aller me voir. J’eus là la plus grande désillusion de ma vie.

Car, vous savez, c’est bien curieux , mais pas drôle du tout de se voir sur toutes les coutures projeté sur un écran. Tout de même, on se croyait mieux que ça!

Moi, j’étais désemparé. Mais Léonce Perret était content. C’était tout ce qu’il fallait.

Oh! comme j’étais désillusionné! Comme je m’attendais à autre chose que l’expression muette de quelques situations risibles l’aide de quelques tics que la photographie reproduisait fidèlement.

Car c’était là, alors, tout le cinéma.

Et pourtant, j’étais attiré par l’inconnu. Je portai à Léonce Perret un second scénario que nous tournâmes encore. J’avais plus d’indulgence pour le cinéma et pour moi-même.

Pourtant, j’hésitais à sacrifier près de vingt ans de travail et ma situation de comique de théâtre. J’ai donc essayé les deux de front, faisant à chacun des deux arts des infidélités momentanées, pendant les heures où l’un d’eux m’appelait exclusivement.

Je tournai avec Feuillade la série des joyeux vaudevilles de chez Gaumont et, après cela, ce furent les grandes aventures: les Vampires, où j’ai tourné le rôle de Mazamette, l’ancien vampire repenti et devenue croque-mort… puis millionnaire, et se déguisant en chiffonnier pou retrouver des obus dans des cartons à chapeaux oubliés au pied du Sacré-Cœur; Judex, où je fus Cocantin, un nom qui m’est resté, comme tant d’autres, d’ailleurs.

Quels bons ciné-romans! On n’en fait guère plus comme ceux-là…

Depuis deux ans, j’ai entrepris avec Louis Nalpas une nouvelle série de Serpentin.

Les meilleurs furent, à mon avis, Serpentin Reporter et Serpentin au Harem.

Mis quel genre ingrat que ces films comiques! Dieu sait pourtant quel travail et quels soins ils demandent.

J’ai donc tourné une cinquantaine de films…

Dans quelque temps, vous verrez un nouveau Serpentin: Serpentin fait de la Peinture. Et un peu plus tard, vous me verrez encore dans La Dame de Chez Maxims, que je viens de tourner à Rome, avec Pina Menichelli, Palermi comme metteur en scène, pour la Rinascimento.

Voulez-vous mes idées sur le comique?… Vous me prenez bien au dépourvu. Enfin, je vais essayer…

Mon but, vous le connaissez, il est bien simple: faire rire. Quand je dis que c’est bien simple, c’est une façon de parler. A mon humble avis, c’est très difficile.

Le comique est plus ardu que le sérieux. Molière trouvait « que c’était une étrange entreprise que de faire rire les honnêtes gens ». Or, en plus des honnêtes gens, un scénario doit faire rire les snobs de toutes les capitales du monde. Le meilleur comique, chez un artiste, est celui qui s’ignore lui-même, celui qui se dégage de sa personne. C’est ce qui rend le genre comique si difficile au cinéma. En s’étudiant trop, l’artiste finit par trop se connaître. Une science exacte de ses moyens lui retire sa spontanéité. Et pourtant, s’il ignore ses moyens, il est mauvais. Voilà un cercle vicieux dont il doit sortir.

De plus, l’artiste doit se donner au cinéma — surtout quand il fait en même temps du théâtre. Le cinéma ne dévoile qu’à ses fervents toute la subtilité de ses symboles.

Voulez-vousque je vous parle d’un maître, d’un qui a compris?… J’ai nommé Chaplin. A mon avis, sans parler de son talent, même, c’est un grand homme. Son importance sociale est énorme. J’entends dire: « Un Charlot gagner cinq millions par an!… C’est une honte! ». Eh bien, c’est peu, si l’on songe aux autres millions: les êtres humains qu’il fait rire. Pendant une heure, il leur a fait oublier leurs soucis, leurs chagrins.

(au téléphone avec Marcel Lévesque, Mon-Ciné, 7 Septembre 1922)