Roma, Marzo 1921

Un divo contro il divismo. Pare impossibile, ma è così. L’ho dovuto constatare ierlaltro, assistendo alla prima visione di un film, proiettato dinanzi ad un pubblico ristretto d’invitati. E sono rimasto meravigliato ed ammirato di questo coraggioso gesto che rivela, nell’artista di eccezione, anche la sensibilità di un acuto conoscitore della psicologia del pubblico nostro e straniero. Il quale pubblico è ormai stufo e arcistufo di films nei quali il soggetto, l’ambiente, lo scenario, la tecnica, le masse, le luci — tutto insomma — debba essere soltanto scusa per far brillar in innumerevoli primi piani gli artificiosi sorrisi, gli svenevoli gusti e le caricaturali toilette delle prima parti…

Il pubblico diserta altresì, e a ragione, le sale dove vengono proiettate pellicole scritte, ridotte o inscenate da gente, che, avendo fallito nell’arte del teatro o in quella del romanzo, si è data al cinema dove, con aria di infinita degnazione e con un enorme corredo di prosopopea, cerca di gabellare per autentico un blasone d’intellettualità sul quale ci sarebbe molto da discutere.

Presa così fra il divismo, l’incompetenza e il pseudo-intellettualismo, l’arte e l’industria del cinematografo corrono in Italia grande pericolo, specialmente per opera delle Case americane le quali, con senso di praticità e mezzi enormi, tentano di sopraffarci su tutti i mercati.

Era quindi ora di reagire. Di reagire dimostrando come anche da noi si sappia — quando si vuole — ideare ed inscenare films che presentino tutto un complesso di elementi atti ad affermare l’attenzione dello spettatore, a farlo sorridere e ridere, a commuoverlo, cogliendo spunti di vita e deformandoli con garbato senso di caricatura o con elegante paradosso. Mario Bonnard ha saputo far questo: bisogna riconoscerlo. Ha segnato una pietra miliare sulla via del progresso nell’arte dello schermo. Ha fatto insomma qualcosa di assolutamente nuovo o di sicuro esito, già affermato nella prima visione dal non facile pubblico che assisteva. C’erano spettatori della produzione, numerosissimi monopolisti e concessionari di vendita di pellicole, per l’Italia e per l’estero. C’erano le notabilità più in vista della critica e c’era anche una numerosa rappresentanza della capitale: dal senatore Pompeo Molmenti al marchese Franco Sacchetti, dal duca Lante al marchese Gerin, al marchese Patrizi.

E il film La morte ride, piange e poi s’annoia ebbe applausi unanimi, schietti entusiastici, non soltanto ad ogni fine di atto, ma anche — come suol dirsi in gergo teatrale — a scena aperta. Perché questo grottesco sensazionale ha in sé una quantità di elementi di irresistibile vis comica, garbata fine, profonda, umana, e nel contempo scevra da ogni volgarità — da allietare grandi e piccini, pubblici raffinati e folle domenicali. C’è un humour così incisivo e tagliente, una caricatura così precisa e originale della vita e… dell’arte — che il sorriso, il migliore, sale alle labbra o il riso prorompe istantaneo , irresistibile. E l’azione, fitta organica, brillantissima per contrasti, si snoda attraverso il prologo e le cinque parti, lasciando il pubblico nella continua ansietà di “saper come vada a finire”, incatenato dall’interesse sempre crescente della favola e avvinto dalle trovate genialissime che si susseguono di quadro in quadro.

Non dovrei parlare del film, perché altrimenti cadrei sotto le sanzioni della pubblicità: ma, per una volta tanto, col consenso dell’amico Bommartini, dò uno strappo alla regola: non potrei del resto farne a meno per giustificare dinanzi al pubblico l’intonazione di questo mio scritto.

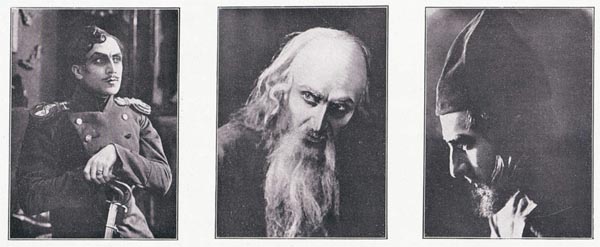

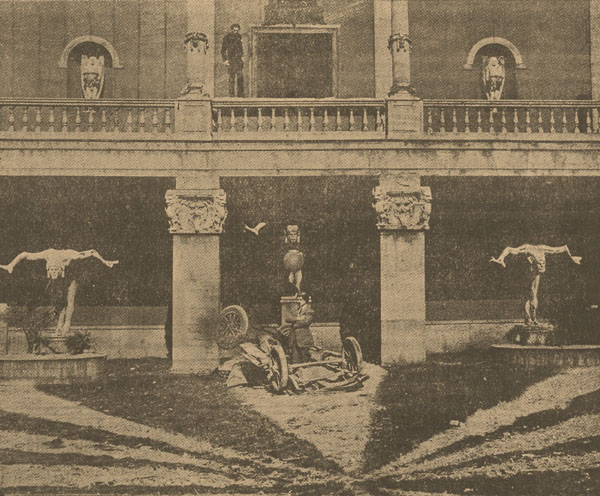

C’è dunque in questo film, un accuratezza di particolari — non solo — ma di scelta delle persone e degli artisti, che superano quanto abbiamo visto nelle migliori cinematografie d’oltre Alpe e d’oltre Oceano. Ogni tipo è stato scelto con cura: nella scena del Club della Morte, da Van Riel, che funge da presidente, all’ultimo figurante, tutti sono a posto nel fisico del ruolo. Nella scena del Circolo dei nobili spiantati — una mansarde in cui un rigoroso cameriere gallonato serve acqua fresca in vecchie bottiglie di champagne e una sigaretta soddisfa a turno il desiderio di fumare di otto o dieci blasonati decaduti — ogni attore è una persona: non c’è più l’odiosa massa dei cachets scalcinatissimi, con parrucche messe di traverso e con le barbe convenzionali… Ci sono tipi veri scovati chissà dove. Tipi e figure che, messe sullo schermo, equivalgono una precisa descrizione di abile penna o di magistrale pennello, superando anzi, perché sono veramente vivi, perché appartengono a quel realismo di vita che l’arte rappresentativa deve talvolta scolorire per non apparire incredibile e inspirata a esagerazione di fantasia.

Mario Bonnard non ha temuto di circondarsi di autentici elementi di vita nella sua interpretazione d’arte. Autore, sceneggiatore ed attore, ha rinunciato (con modestia alla quale non siamo abituati negli ambienti della scena) ad ogni facile esaltazione della propria personalità. Ha saputo mirabilmente conservare le proporzioni ed i piani della vita reale con una abilità prospettica mirabile per gusto artistico. Ha superato con un mirabile slancio il Bonnard — che pure era stato meritatamente apprezzato in Rouge et noir ed in Papà Lebonnard, nel Rifuggio all’alba e in Mentre il pubblico ride — rivendicando al proprio intuito ed alla propria personalità artistica meriti che lo mettono in primissima linea nel mondo dei creatori di films.

La morte ride, piange e poi s’annoia avrà in Italia e all’estero un successo enorme: sarà veramente uno di quei films che si ricordano a distanza di tempo, come quei rari libri che possono essere considerati i classici dell’umorismo e della satira. Il pubblico inglese che conosce il Bonnard attraverso Rouge et noir, proiettato con grande successo anche in un teatro londinese, comprenderà e gusterà questo film con una espressione di gaio e profondo humour , degno di Twain. Il pubblico parigino gusterà tutta la finezza di questo pince sans rire che possiede quell’arma dinanzi alla quale Napoleone diceva non essere difesa: lo spirito della beffa.

Ma di un’altra cosa bisogna riconoscere il merito di Bonnard: di essere un assiduo, tenace, fervido lavoratore, un appassionato della sua arte e un illuminato e contenzioso direttore artistico. Il quale non infarcisce la sua produzione di zavorra da imporre poi ai concessionari insieme ai films di successo. Egli crea ed esegue soltanto lavori di eccezione che possono essere accettati a scatola chiusa essendo sufficiente per garantirgli l’origine editoriale. Di questa signorilità anche nel ramo industriale dell’arte non potevamo tralasciare di farne cenno. E per ciò siamo fin d’ora sicuri che le nuove pièces in lavorazione alla Bonnard Film: L’amico di Marco Praga, interpretato da Vittoria Lepanto, e L’amor mio non muore, ideato e diretto da Wladimiro Apolloni, riusciranno nobilissime opere d’arte e lavori di grande successo.

Carlo Dall’Ongaro

(Il Piccolo)