Torino, novembre 1917

A differenza di altre films, di questa vi dirò il fatto.

L’autore, appartenente alla marina, ha partecipato all’arrischiata impresa che forma lo spunto principale che ha dato origine a questo lavoro, cioè la distruzione d’un deposito di rifornimento per sottomarini. Molte furono le peripezie, non pochi i pericoli, giacché si trattava di operare clandestinamente in terreno neutrale. L’operazione, però, sortì ottimo effetto: nessuno seppe degli autori, ed il fatto rimase occulto. Soltanto ora se ne parla in questa film, ma, naturalmente, con altri nomi e con altre indicazioni.

Il titolo farebbe supporre trattarsi di uno dei soliti fattacci a tinte esagerate: non vi formalizzate. L’uso dei titoli sensazionali ormai s’è imposto. Per quanto questo lavoro sia ricchissimo di situazioni drammatiche e spesso tragiche, tali da destare talora un senso di vero e proprio raccapriccio, nessuna eccede i limiti del vero; tant’è che a differenza di tante altre films di tal genere, mai si è dovuto ricorrere al trucco per poterla risolvere. L’emozione, quindi, che proverà il pubblico, sarà più schietta, perché gli è tolta completamente l’impressione dell’impossibile.

Ed eccoci ora al fatto:

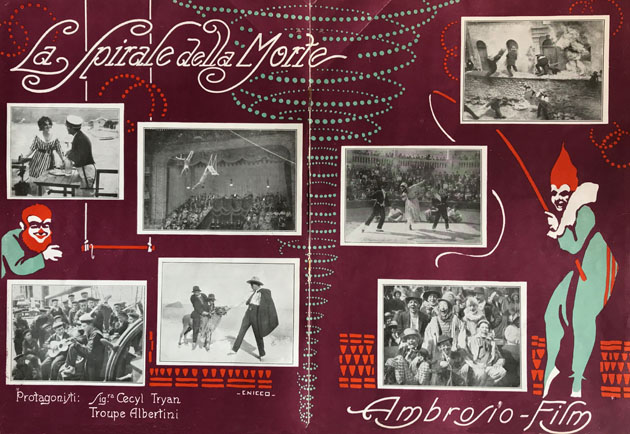

Il Tenente di vascello Albertini, nipote d’un ammiraglio che ha per lui tutto l’affetto d’un padre, di cui ne fa le veci, dappoiché il giovane tenente è rimasto orfano dei suoi genitori, si è perdutamente innamorato della cavallerizza Cecyl Tryan (della cui grazia e bellezza abbiamo avuto più volte occasione di parlare). Ma lo zio ammiraglio, quantunque il nipote rappresenti per lui uno dei suoi più grandi affetti (l’altro è per la sua pipa), tuttavia non volle dare il suo consenso alle nozze del nipote colla giovane e bella cavallerizza.

L’autore, però, con raro buon senso, ha pensato bene di tagliar corto, giudicando che con un’angelica creatura come la Cecyl Tryan si poteva venire ad una soddisfacente conclusione, anche facendo a meno del placet di uno zio, per quanto ammiraglio. E senza passare per la solita e noiosa trafila dei beni in casa, baci in giardino, baci sulla terrazza, o baci in barca al tramonto, al chiaro di luna o al levar del sole, con un buon tratto di penna ce li presenta otto anni dopo, legati da un nodo più indissolubile di qualsiasi contratto, perché è sigillato dall’amore e confermato da un angioletto di bambina che ne avalla la firma.

Siamo in piena epoca moderna; siamo nell’attuale momento storico della tremenda guerra europea.

Il tenente Albertini riceve dallo zio il delicato e pericoloso incarico di andare a distruggere un deposito di nafta che serve per approvvigionare i sottomarini nemici, situato in un’isola appartenente ad uno stato neutrale: Neustria.

È affatto inutile che facciate delle ricerche per sapere dove si trovi questo stato, perché è iscritto, con molti altri, soltanto nelle carte cinematografiche, e con esso anche il nome dell’isola, che è quello di Portochiaro.

L’Albertini, avuti i dati e tutti gli schiarimenti del luogo nel quale doveva operare, pensò bene di farsi assecondare dal Circo ove la sua sposa — innanzi a Dio e alla sua coscienza — occupava il primissimo posto, e dove la sua bambina furoreggiava per suoi mirabili esercizi acrobatici. Il Circo, quindi, trasportò le sue tende a Portochiaro senza destare i sospetti degli agenti nemici che colà stazionavano per sopraddetto rifornimento dei sottomarini. Per meglio studiare i luoghi, l’Albertini ideò un emozionante esercizio; cioè la discesa dal campanile della Chiesa di Portochiaro, fatta per mezzo della prima artista ginnasta della compagnia, insieme alla piccola Mimì, appesa ad un trapezio tenuto coi denti e scorrente lungo una corda attaccata alla sommità del suddetto campanile e tesa attraverso il paese.

Il parroco non ebbe difficoltà di permettere l’uso del campanile, ma vi si oppose Vaser — il pio sagrestano — e quasi quasi l’idea di quel grande e pericoloso esercizio sarebbe tramontata se non si fosse messa di mezzo la bella Cecyl, alla quale il Vaser non poteva resistere.

Che volete?

Aveva gli occhi ceruli…

… aveva i capelli biondi

… la veste azzurra…

come la Sulamite dei Cantici,

Che alle celesti nozze il Sacro Sposo invita

e in sua bellezza fulgida…

ponendogli una rosa sul petto, con voce melliflua gli chiedeva… il permesso di servirsi del suo campanile.

Ma altro che permesso! Egli si sarebbe gettato ai piedi come l’Antonio dei Cantici e le avrebbe gridato:

Sei come Solima bella, terribile!

…

Ah! per il riso dei tuoi bei lumi

tutti del mondo dono i tesor

e per intanto le diede il permesso di servirsi del campanile. Sul quale, salito l’Albertini, scoprì i segnali degli emissari nemici e poter precisare il luogo dei rifornimento, ove il giorno appresso si fece calare insieme alla sua bambina. Una scena che nella sua semplicità offre il mezzo agli esecutori di dare un emozionante saggio della loro abilità acrobatica.

I depositi di nafta vennero incendiati e distrutti. Ma gli emissari hanno scoperto i colpevoli e si vendicano con mezzi conformi alla loro barbarie. Per primo sequestrano un bambino del paese accusando il saltimbanchi di averlo rapito, sicché nel mentre l’attrice ginnasta eseguisce la pericolosa discesa dal campanile colla piccola Mimì, appesa al trapezio tenuto coi denti, in luogo di passare sovra una folla plaudente, passa sopra tutta una popolazione esalata, che grida, urla, impreca e tira sassate; e che non paga di questo, tenta incendiare il Municipio ove il Sindaco, aiutato dal buon Vaser, aveva rifugiato i ginnasti, sottraendoli alla turba che voleva fare giustizia sommaria.

Per buona sorte il piccolo Patata — il fanciullo sequestrato — aveva trovato il modo di evadere e raccontare la verità sul suo sequestro.

La folla, con egual furore, liberati i ginnasti, si rivoltò contro gli emissari dei nemici, ma questi saliti prontamente in auto, sfuggirono al castigo.

Riuscito male questo primo colpo, ne tentarono un secondo: alla sera doveva aver luogo l’esercizio La spirale della morte; travestiti da operai stagnini , gli emissari s’introdussero nel lucernario del teatro e al momento opportuno incendiarono la corda sulla quale la donna volante si dondolava in attesa della bambina che, scorrendo sulla spirale, doveva, al momento del distacco, gettarsi fra le sue braccia. Infatti la corda arde nel mentre la bambina discende; la donna cade, ma Albertini si getta sulla corda di salita e le imprime lo slancio verso Mimì, al momento che questa si stacca dal pericoloso giro; la prende al volo e la porta in salvo a terra.

Questo esercizio, al quale si assiste già una prima volta, al secondo atto, nella sua regolare esecuzione, acquista un effetto grandioso in questa variante, dove non v’è ombra di trucco.

Per concludere, diremmo che l’azione finisce comicamente, in quanto due emissari cadono fra le poderose mani di Bucolini, che fa fare a loro l’uomo volante.

Lo zio ammiraglio non può più negare al nipote il suo consenso alle nozze con colei che tanto sofferse e cooperò nella perigliosa impresa e si rese tanto benemerita della patria.

Ora l’ammiraglio ha tre grandi affetti: la pipa, gli sposi e la nipotina; ma spesso gli sposi sono messi da parte, la pipa vola lontana; sul cuore del vecchio regna sovrana soltanto Mimì.

Mi dispenso di fare la critica del soggetto, perché penso che il lettore, dalla narrazione, abbia già rilevato quale contenuto di grande interesse contenga. Dirò soltanto che esso è tecnicamente ben condotto: il suo svolgimento è semplice, regolare e senza deviazioni. Azione scorrevole linea ben definita, precisa.

La mise en scène non potrebbe essere più appropriata e decorosa, e in qualche momento, come nelle scene dei due teatri, è addirittura grandiosa.

La Casa Ambrosio non ha lesinato: ha costruito addirittura. V’è l’impronta del vero assoluto, perché reale.

Nell’esecuzione primeggiano naturalmente gli artisti della troupe Albertini, famosi già come volanti nelle maggiori piazze d’Europa e di America. In questa film essi danno appunto un saggio della loro grande virtuosità ginnastico-acrobatica-volante. Anche nella parte drammatica non si direbbe che, massime l’Albertini e Mimì, siano dei debuttanti. Il padre, specialmente, è di una sincerità sorprendente. Bene assai anche la signora Albertini, e distinta come acrobata. Essi hanno ancora trovato negli attori dell’Ambrosio dei preziosi collaboratori, quali lo Scalpellini, artista drammatico di tempra antica e forte, sempre sicuro ed efficace.

Il Vaser, nella sua parte di sagrestano, vi si crogiola dentro e vi si liquefa ch’è un piacere. Giuro che la sogna per davvero la… Sulamite!…

Cecyl Tryan — il sorriso del cielo — la primavera in fiore, è un prezioso elemento di successo in questa film, per quella parte di freschezza ch’ella vi porta, di signorilità, di sentimento e di gaiezza. Ella ha molte e ottime qualità come attrice cinematografica, e in particolare per suo ruolo di prima attrice giovane.

Posso quindi affermare, con piena sicurezza, che questo lavoro riporterà ovunque un pieno successo. Dalla mia penna è uscita ben raramente una simile affermazione. Ho sperato, ho augurato, ho anche prevista la probabilità, ma non ho mai affermato con tanta sicurezza l’esito felice di un lavoro, come l’affermo questa volta. La mia convinzione è basata non solo sulla bontà del soggetto e sull’interesse ch’esso desterà; non solo sull’esecuzione, ch’è ottima, sulla buona interpretazione e sui meriti indiscutibili di mise en scène e di fotografia, ma su una qualità rara nelle films italiani: la leggerezza.

Finalmente si possono veder passar via cinque atti, quasi senza accorgersi. Cinque atti snelli, svelti, senza indugi e senza precipitazione, misurati.

E vi par poco?

Per questo convien dar lode al Cav. Ambrosio, che ha personalmente presieduto a tutto lo svolgersi del lavoro, sia nella parte artistica, che tecnica; che ha diretto la composizione dei quadri e ne ha consigliato i tagli e la misura.

Lavoro oscuro, spesso ignorato, ma che per me è della massima importanza. È un lavoro da cui dipende tutto l’esito di una film; e l’esito certo di questa dovrà molto al Cav. Ambrosio.

Pier Da Castello

(La Vita Cinematografica)